Электроизмерительные приборы и методы измерений

Назначение. Электроизмерительные приборы служат для контроля режима работы электрических установок, их испытания и учета расходуемой электрической энергии. В зависимости от назначения электроизмерительные приборы подразделяют на амперметры (измерители тока), вольтметры (измерители напряжения), ваттметры (измерители мощности), омметры (измерители сопротивления), частотомеры (измерители частоты переменного тока), счетчики электрической энергии и др. Различают две категории электроизмерительных приборов: рабочие — для контроля режима работы электрических установок в производственных условиях и образцовые — для градуировки и периодической проверки рабочих приборов. На железнодорожном транспорте электрические измерения получили широкое распространение при эксплуатации и ремонте э. п. с, тепловозов и устройств энергоснабжения железных дорог.

Типы приборов. В зависимости от способа отсчета электроизмерительные приборы разделяют на приборы непосредственной оценки и приборы сравнения.

Приборами непосредственной оценки, или показывающими, называются такие, которые позволяют производить отсчет измеряемой величины непосредственно на шкале. К ним относятся амперметры, вольтметры, ваттметры и др. Основной частью каждого такого прибора является измерительный механизм. При воздействии измеряемой электрической величины (тока, напряжения, мощности и др.) на измерительный механизм прибора подается соответствующий сигнал на отсчетное устройство, по которому определяют значение измеряемой величины.

По конструкции отсчетного устройства показывающие приборы делятся на приборы с механическим указателем (стрелочные), со световым указателем (зеркальные), с пишущим устройством (самопишущие) и электронные приборы со стрелочным или цифровым указателем отсчета. В стрелочных приборах измерительный механизм поворачивает стрелку на некоторый угол, который определяет значение измеряемой величины (шкала прибора проградуирована в соответствующих единицах: амперах, вольтах, ваттах и пр.).

В электроизмерительных приборах сравнения измерения осуществляются путем сравнения измеряемой величины с какой-либо образцовой мерой или эталоном. К ним относятся различные мосты для измерения сопротивлении и компенсационные измерительные устройства (потенциометры). Последние измеряют разность между измеряемым напряжением или э. д. с. и компенсирующим образцовым напряжением (э. д. с). В качестве сравнивающего прибора обычно используют гальванометр.

Действие электроизмерительных приборов непосредственной оценки основано на различных проявлениях электрического тока (магнитном, тепловом, электродинамическом и пр.), используя которые можно при помощи различных измерительных механизмов вызвать перемещение стрелки.

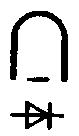

В зависимости от принципа действия, положенного в основу устройства измерительного механизма, электроизмерительные приборы относятся к различным системам: магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, тепловой, индукционной и др. Приборы каждой из этих систем имеют свои условные обозначения.

Приборы могут выполняться с противодействующей возвратной пружиной и без пружины. В последнем случае они называются логометрами.

Точность приборов. Каждый электроизмерительный прибор имеет некоторую погрешность, которая определяется трением в его осях, технологическими допусками отдельных его деталей, гистерезисом в магнитной системе и т. д. Для оценки точности измерений используют понятиеотносительная погрешность ?x%. Она представляет собой отношение абсолютной погрешности ?x, которая имеет место при измерениях (разность между измеренной величиной xиз и ее действительным значением хд), к действительному значению измеряемой величины в процентах:

?x% = (xиз- хд)/хд * 100

Эта погрешность различна при разных значениях измеряемой величины, т. е. для различных делений шкалы прибора. Поэтому точность электроизмерительных приборов оценивают по основной приведенной погрешности ?, которая равна отношению наибольшей абсолютной погрешности ?xmax для данного прибора к наибольшему (номинальному) значению хном той величины (тока, напряжения, мощности и пр.), которую может измерять прибор:

?% = ?xmax/хном * 100

Основной приведенной погрешностью считается погрешность прибора при нормальных условиях его работы. При отклонении от этих условий возникают дополнительные погрешности: температурная (от изменения окружающей температуры), от влияния внешних магнитных полей, от изменения частоты переменного

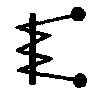

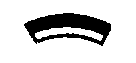

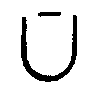

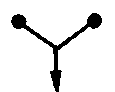

Магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой

Магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой

Магнитоэлектрический прибор с подвижным магнитом

Магнитоэлектрический прибор с подвижным магнитом

Вибрационный (язычковый) прибор

Вибрационный (язычковый) прибор

Тепловой прибор (с нагреваемой проволокой)

Тепловой прибор (с нагреваемой проволокой)

Термоэлектрический прибор с магнитоэлектрическим измерительным механизмом

Термоэлектрический прибор с магнитоэлектрическим измерительным механизмом

Выпрямительный прибор с магнитоэлектрическим измерительным механизмом

Выпрямительный прибор с магнитоэлектрическим измерительным механизмом

тока и пр. По степени точности электроизмерительные приборы непосредственной оценки подразделяются на восемь классов:

Класс прибора 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0

Основная приведенная

погрешность,% ±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,5 ±4,0

К первым трем классам относят точные лабораторные приборы. Приборы классов 0,5; 1,0 и 1,5 используют для различных технических измерений. Они обычно переносные, подключаемые к электрическим установкам только во время измерений.

Приборы классов 2,5 и 4,0 устанавливают постоянно на щитах и панелях управления электрическими установками.

Ошибка в показаниях прибора определяется его классом точности. Например, амперметр класса 1,5 со шкалой на 100 А может дать погрешность (100*1,5)/100= 1,5А.

Погрешность прибора не следует смешивать с погрешностью измерений. Так как погрешность для рассматриваемого прибора, равная 1,5 А, задается независимо от измеряемого им тока, то при токе 50А погрешность измерений будет составлять 3%, а при токе 5А — 30%. Поэтому при измерениях рекомендуется так выбирать приборы, чтобы значения измеряемой величины не были существенно меньшими наибольшего ее значения, указанного на шкале прибора.

Обозначения на шкале. На шкале каждого прибора проставляют соответствующие условные обозначения, характеризующие назначение прибора (амперметр, вольтметр и т. д.), его класс точности, род тока, при котором он может применяться, систему прибора, нормальное его положение при измерениях, испытательное напряжение, при котором проверялась изоляция прибора, и пр. Для указания назначения прибора в его условное обозначение вписывают буквенные символы измеряемых величин, например А (амперметр), V (вольтметр), W (ваттметр).

Измерение тока. Для измерения тока в цепи амперметр 2 (рис. 332, а) или миллиамперметр включают в электрическую цепь последовательно с приемником 3 электрической энергии.

Для того чтобы включение амперметра не оказывало влияния на работу электрических установок и он не создавал больших потерь энергии, амперметры выполняют с малым внутренним сопротивлением. Поэтому практически сопротивление его можно считать равным нулю и пренебрегать вызываемым им падением напряжения. Амперметр можно включать в цепь только последовательно с нагрузкой. Если амперметр подключить непосредственно к источнику 1, то через катушку прибора пойдет очень большой ток (сопротивление амперметра мало) и она сгорит.

Для расширения пределов измерения амперметров, предназначенных для работы в цепях постоянного тока, их включают в цепь параллельно шунту 4 (рис. 332,б). При этом через прибор проходит только часть IА измеряемого тока I, обратно пропорциональная его сопротивлению RА. Большая часть Iш этого тока проходит через шунт. Прибор измеряет падение напряжения на шунте, зависящее от проходящего через шунт тока, т. е. используется в качестве милливольтметра. Шкала прибора градуируется в амперах. Зная сопротивления прибора RA и шунта Rш можно по току IА, фиксируемому прибором, определить измеряемый ток:

I = IА (RА+Rш)/Rш = IАn

где n = I/IА = (RA + Rш)/Rш — коэффициент шунтирования. Его обычно выбирают равным или кратным 10. Сопротивление шунта, необходимое для измерения тока I, в n раз большего, чем ток прибора IА,

Rш = RA/(n-1)

Конструктивно шунты либо монтируют в корпус прибора (шунты на токи до 50 А), либо устанавливают вне его и соединяют с прибором проводами. Если прибор предназначен для постоянной работы с шунтом, то шкала его градуируется сразу в значениях измеряемого тока с учетом коэффициента шунтирования и никаких расчетов для определения тока выполнять не требуется. В случае применения наружных (отдельных от приборов) шунтов на них указывают номинальный ток, на который они рассчитаны, и номинальное напряжение на зажимах (калиброванные шунты). Согласно стандартам это напряжение может быть равно 45, 75, 100 и 150 мВ. Шунты подбирают к приборам так, чтобы при номинальном напряжении на зажимах шунта стрелка прибора отклонялась на всю шкалу. Следовательно, номинальные напряжения прибора и шунта должны быть одинаковыми. Имеются также индивидуальные шунты, предназначенные для работы с определенным прибором. Шунты делят на пять классов точности (0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5). Обозначение класса соответствует допустимой погрешности в процентах.

Для того чтобы повышение температуры шунта при прохождении по нему тока не оказывало влияния на показания прибора, шунты изготовляют из материалов с большим удельным сопротивлением и малым температурным коэффициентом (константан, манганин, никелин и пр.). Для уменьшения влияния температуры на показания амперметра последовательно с катушкой прибора в некоторых случаях включают добавочный резистор из констан-тана или другого подобного материала.

Рис. 332. Схемы для измерения тока (а, б) и напряжения (в, г)

Рис. 332. Схемы для измерения тока (а, б) и напряжения (в, г)

Измерение напряжения. Для измерения напряжения U, действующего между какими-либо двумя точками электрической цепи, вольтметр 2 (рис. 332, в) присоединяют к этим точкам, т. е. параллельно источнику 1 электрической энергии или приемнику 3.

Для того чтобы включение вольтметра не оказывало влияния на работу электрических установок и он не создавал больших потерь энергии, вольтметры выполняют с большим сопротивлением. Поэтому практически можно пренебрегать проходящим по вольтметру током.

Для расширения пределов измерения вольтметров последовательно с обмоткой прибора включают добавочный резистор 4 (Rд) (рис. 332,г). При этом на прибор приходится лишь часть Uv измеряемого напряжения U, пропорциональная сопротивлению прибора Rv.

Зная сопротивление добавочного резистора и вольтметра, можно по значению напряжения Uv, фиксируемого вольтметром, определить напряжение, действующее в цепи:

U = (Rv+Rд)/Rv * Uv = nUv

Величина n = U/Uv=(Rv+Rд)/Rv показывает, во сколько раз измеряемое напряжение U больше напряжения Uv, приходящегося на прибор, т. е. во сколько раз увеличивается предел измерения напряжения вольтметром при применении добавочного резистора.

Сопротивление добавочного резистора, необходимое для измерения напряжения U, в п раз большего напряжения прибора Uv, определяется по формуле Rд=(n— 1) Rv.

Добавочный резистор может встраиваться в прибор и одновременно использоваться для уменьшения влияния температуры окружающей среды на показания прибора. Для этой цели резистор выполняется из материала, имеющего малый температурный коэффициент, и его сопротивление значительно превышает сопротивление катушки, вследствие чего общее сопротивление прибора становится почти независимым от изменения температуры. По точности добавочные резисторы подразделяются на те же классы точности, что и шунты.

Делители напряжения. Для расширения пределов измерения вольтметров применяют также делители напряжения. Они позволяют уменьшить подлежащее измерению напряжение до значения, соответствующего номинальному напряжению данного вольтметра (предельного напряжения на его шкале). Отношение входного напряжения делителя U1 к выходному U2 (рис. 333, а) называется коэффициентом деления. При холостом ходе U1/U2 = (R1+R2)/R2 = 1 + R1/R2. В делителях напряжения это отношение может быть выбрано равным 10, 100, 500 и т. д. в зависимости от того, к каким

Рис. 333. Схемы включения делителей напряжения

Рис. 333. Схемы включения делителей напряжения

выводам делителя подключен вольтметр (рис. 333,б). Делитель напряжения вносит малую погрешность в измерения только в том случае, если сопротивление вольтметра Rv достаточно велико (ток, проходящий через делитель, мал), а сопротивление источника, к которому подключен делитель, мало.

Измерительные трансформаторы. Для включения электроизмерительных приборов в цепи переменного тока служат измерительные трансформаторы, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при выполнении электрических измерений в цепях высокого напряжения. Включение электроизмерительных приборов в эти цепи без таких трансформаторов запрещается правилами техники безопасности. Кроме того, измерительные трансформаторы расширяют пределы измерения приборов, т. е. позволяют измерять большие токи и напряжения с помощью несложных приборов, рассчитанных для измерения малых токов и напряжений.

Измерительные трансформаторы подразделяют на трансформаторы напряжения и трансформаторы тока. Трансформатор напряжения 1 (рис. 334, а) служит для подключения вольтметров и других приборов, которые должны реагировать на напряжение. Его выполняют, как обычный двухобмоточный понижающий трансформатор: первичную обмотку подключают к двум точкам, между которыми требуется измерить напряжение, а вторичную — к вольтметру 2.

На схемах измерительный трансформатор напряжения изображают как обычный трансформатор (на рис. 334, а показано в круге).

Так как сопротивление обмотки вольтметра, подключаемого к трансформатору напряжения, велико, трансформатор практически работает в режиме холостого хода, и можно с достаточной степенью точности считать, что напряжения U1 и U2 на первичной и вторичной обмотках будут прямо пропорциональны числу витков ?1 и ?2 обеих обмоток трансформатора, т. е.

U1/U2 = ?1/?2 = n

Таким образом, подобрав соответствующее число витков ?1 и ?2 обмоток трансформатора, можно измерять высокие напряжения, подавая на электроизмерительный прибор небольшие напряжения.

Напряжение U1 может быть определено умножением измеренного вторичного напряжения U2 на коэффициент трансформации трансформатора n.

Вольтметры, предназначенные для постоянной работы с трансформаторами напряжения, градуируют на заводе с учетом коэффициента трансформации, и значения измеряемого напряжения могут быть непосредственно отсчитаны по шкале прибора.

Для предотвращения опасности поражения обслуживающего персонала электрическим током в случае повреждения изоляции трансформатора один выэод его вторичной обмотки и стальной кожух трансформатора должны быть заземлены.

Трансформатор тока 3 (рис. 334,б) служит для подключения амперметров и других приборов, которые должны реагировать на протекающий по цепи переменный ток. Его выполняют в виде

Рис. 334. Включение электроизмерительных приборов посредством измерительных трансформаторов напряжения (а) и тока (б)

Рис. 334. Включение электроизмерительных приборов посредством измерительных трансформаторов напряжения (а) и тока (б)

обычного двухобмоточного повышающего трансформатора; первичную обмотку включают последовательно в цепь измеряемого тока, к вторичной обмотке подключают амперметр 4.

Схемное обозначение измерительных трансформаторов тока показано на рис. 334, б в круге.

Так как сопротивление обмотки амперметра, подключаемого к трансформатору тока, обычно мало, трансформатор практически работает в режиме короткого замыкания, и с достаточной степенью точности можно считать, что токи I1 и I2, проходящие по его обмоткам, будут обратно пропорциональны числу витков ?1 и ?2 этих обмоток, т.е.

I1/I2 = ?1/?2 = n

Следовательно, подобрав соответствующим образом число витков ?1 и ?2 обмоток трансформатора, можно измерять большие токи I1, пропуская через электроизмерительный прибор малые токи I2. Ток I1 может быть при этом определен умножением измеренного вторичного тока I2 на величину n.

Амперметры, предназначенные для постоянной работы совместно с трансформаторами тока, градуируют на заводе с учетом коэффициента трансформации, и значения измеряемого тока I1могут быть непосредственно отсчитаны по шкале прибора.

Для предотвращения опасности поражения обслуживающего персонала электрическим током в случае повреждения изоляции трансформатора один из зажимов вторичной обмотки и кожух трансформатора заземляют.

На э. п. с. применяют так называемые проходные трансформаторы тока (рис. 335). В таком трансформаторе магнитопровод 3 и вторичная обмотка 2 смонтированы на проходном изоляторе 4, служащем для ввода высокого напряжения в кузов, а роль первичной обмотки трансформатора выполняет медный стержень 1, проходящий внутри изолятора.

Условия работы трансформаторов тока отличаются от обычных. Например, размыкание вторичной обмотки трансформатора тока при включенной первичной обмотке недопустимо, так как это вызовет значительное увеличение магнитного потока и, как следствие, температуры сердечника и обмотки трансформатора, т. е. выход его из строя. Кроме того, в разомкнутой вторичной обмотке трансформатора может индуцироваться большая э. д. с, опасная для персонала, производящего измерения.

При включении приборов посредством измерительных трансформаторов возникают погрешности двух видов: погрешность в коэффициенте трансформации и угловая погрешность (при изменениях напряжения или тока отношенияU1/U2 и I1/I2 несколько изменяются и угол сдвига фаз между первичным и вторичным напряжениями и токами отклоняется от 180°). Эти погрешности возрастают при нагрузке трансформатора свыше номинальной. Угловая погрешность оказывает влияние на результаты измере-

Рис. 335. Проходной измерительный трансформатор тока

Рис. 335. Проходной измерительный трансформатор тока

ний приборами, показания которых зависят от угла сдвига фаз между напряжением и током (например, ваттметров, счетчиков электрической энергии и пр.). В зависимости от допускаемых погрешностей измерительные трансформаторы подразделяют по классам точности. Класс точности (0,2; 0,5; 1 и т. д.) соответствует наибольшей допускаемой погрешности в коэффициенте трансформации в процентах от его номинального значения.

Измерение мощности. В цепях постоянного тока мощность измеряют электро- или ферродинамическим ваттметром. Мощность может быть также подсчитана перемножением значений тока и напряжения, измеренных амперметром и вольтметром.

В цепях однофазного тока измерение мощности может быть осуществлено электродинамическим, ферродинамическим или индукционным ваттметром. Ваттметр 4 (рис. 336) имеет две катушки: токовую 2, которая включается в цепь последовательно, и напряжения 3, которая включается в цепь параллельно.

Ваттметр является прибором, требующим при включении соблюдения правильной полярности, поэтому его генераторные зажимы (зажимы, к которым присоединяют проводники, идущие со стороны источника 1) обозначают звездочками.

Рис. 336. Схема для измерения мощности

Рис. 336. Схема для измерения мощности

Для расширения пределов измерения ваттметров их токовые катушки включают в цепь при помощи шунтов или измерительных трансформаторов тока, а катушки напряжения — через добавочные резисторы или измерительные трансформаторы напряжения.

Измерение электрической энергии. Способ измерения. Для учета электрической энергии, получаемой потребителями или отдаваемой источниками тока, применяют счетчики электрической энергии. Счетчик электрической энергии по принципу своего действия аналогичен ваттметру. Однако в отличие от ваттметров вместо спиральной пружины, создающей противодействующий момент, в счетчиках предусматривают устройство, подобное электромагнитному демпферу, создающее тормозящее усилие, пропорциональное частоте вращения подвижной системы. Поэтому при включении прибора в электрическую цепь возникающий вращающий момент будет вызывать не отклонение подвижной системы на некоторый угол, а вращение ее с определенной частотой.

Число оборотов подвижной части прибора будет пропорционально произведению мощности электрического тока на время, в течение которого он действует, т. е. количеству электрической энергии, проходящей через прибор. Число оборотов счетчика фиксируется счетным механизмом. Передаточное число этого механизма выбирают так, чтобы по показаниям счетчика можно было отсчитывать не обороты, а непосредственно электрическую энергию в киловатт-часах.

Наибольшее распространение получили ферродинамические и индукционные счетчики; первые применяют в цепях постоянного тока, вторые — в цепях переменного тока. Счетчики электрической энергии включают в электрические цепи постоянного и переменного тока так же, как и ваттметры.

Рис. 337. Ферродинамический счетчик электрической энергии

Рис. 337. Ферродинамический счетчик электрической энергии

Рис. 338. Индукционный счетчик электрической энергии

Рис. 338. Индукционный счетчик электрической энергии

Измерение методом амперметра и вольтметра. Сопротивление какой-либо электрической установки или участка электрической цепи можно определить с помощью амперметра и вольтметра, пользуясь законом Ома. При включении приборов по схеме рис. 339, а через амперметр проходит не только измеряемый ток Ix, но и ток Iv, протекающий через вольтметр. Поэтому сопротивление

Rx = U / (I – U/Rv)

где Rv — сопротивление вольтметра.

При включении приборов по схеме рис. 339, б вольтметр будет измерять не только падение напряжения Ux на определенном сопротивлении, но и падение напряжения в обмотке амперметра UA = IRА. Поэтому

Rx = U/I – RА

где RА — сопротивление амперметра.

В тех случаях, когда сопротивления приборов неизвестны и, следовательно, не могут быть учтены, нужно при измерении малых сопротивлений пользоваться схемой рис. 339,а, а при из