Костюм Западной Европы в период средневековья

В течение

Варварские государства, возникшие на развалинах Римской империи, характеризовались христианской религией, сменившей древние языческие верования варваров, и новой европейской культурой, сформировавшейся в сфере религии.

Характер всего средневекового искусства крайне противоречив. С одной стороны, это пропаганда религиозных идей и аскетизма, с другой — отражение огромного богатства внутренней жизни человека, его душевного состояния, красоты труда. И именно эта вторая сторона средневековой культуры подготовила ее необыкновенный взлет в эпоху Возрождения.

Эстетический идеал красоты

Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы жизни, в период средневековья появляется новый эстетический идеал человека — аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Образ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины.

Однако религиозное воздействие было не единственным в формировании эстетических представлений средневековья. Не менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа, нашедшие отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», в поэзии трубадуров. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля, определили мужественность его внешнего облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными стройными ногами, волевым решительным лицом. Впервые в эстетических взглядах европейского общества мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты.

По описаниям поэтов

Основными источниками отражения внешнего облика человека и его костюма в изобразительном искусстве являются витражи и скульптура средневековых соборов, книжная миниатюра.

В литературе описание быта и костюма средневековых варваров имеется ещё у римских историков, в летописях и хрониках более позднего периода и поэтических художественных произведениях.

Развитие конструирования и моделирования костюма

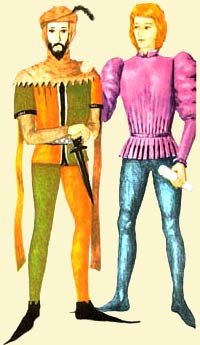

Рис. 1

Примитивный крой, появившийся в глубокой древности на Востоке, давший основные типы накладной и распашной одежды, бытовал в европейской одежде вплоть до

Эта большая и важная реформа европейского костюма осуществляется в средние века не сразу, а на протяжении почти 400 лет

XII —

Декоративное решение одежды, ткани, цвет, орнамент

Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды эпохи средневековья можно выделить следующие:

1) отделку горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из дорогой отделочной ткани), фестонами, мехом горностая, куницы;

2) использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, синих, желтых);

3) появление в отделке костюма объемной орнаментации — лент, бахромы, кистей;

4) украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе);

5) появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом;

6) подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значения детали, узла (например, шнуровка с лентами).

Рис. 2

В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелка. Расцвет ремесленного производства в городах в готический период привел к развитию ткачества, расширению ассортимента и повышению качества тканей, разнообразию их орнаментации. Получают распространение шелк, парча, бархат, эластичные сукна.

Великолепную шерстяную ткань — шарлах — преимущественно красного цвета изготовляли в Англии, Нидерландах. Бархат — ткань с льняной основой и хлопковым утком — в Германии. Лучшим сортом шелка был пурпур, изготовляемый в Венеции.

Цветовая гамма яркая, чистая:

Ткани были преимущественно гладкие. Затем становятся модными набивные и тканые узоры с эффектами тиснения, украшенные золотой и серебряной нитью. Рисунок — изображение в круге или ромбе точек, крестов, геральдических животных, птиц с серебряными крыльями и золотыми зубами. С

Рис. 3

Мужской костюм

Период раннего средневековья

Такой костюм оставался у знати в империи Карла Великого

Рис. 4 Рис. 5

Блио — глухая накладная одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегает по линии плеч, груди, талии, расширяется к линии бедер. Нижняя часть выкроена в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Общая длина достигает линии коленей — середины икр. Рукава блио цельнокроеные узкие с воронкообразным расширением низков. Через боковые разрезы нижней части просматривается длинная нижняя туника яркая и контрастная по цвету

Шоссы — узкие облегающие

Нарамник лежит в основе многих видов средневековой одежды, мужской и женской. Это прямоугольный или овальный кусок ткани, перегнутый по линии плеч, с разрезом для головы, не сшитый по бокам. Различная длина и манера ношения разнообразят этот вид одежды.

На

Рис. 6 Рис. 7

В

Период позднего средневековья

Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика — прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом.

Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Историк костюма М. Н. Мерцалова так характеризует мужской костюм этого периода: «Пропорции нового мужского костюма в сочетании состроносой обувью и высоким головным убором слегка конусообразной формы... как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более высокой, но и подчеркнуто гибкой и ловкой».

Для одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка — котарди с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам

В

Рис. 8 Рис. 9

Таперт

Облегающие короткие куртки носили с шоссами и с остроносой обувью пигаш, носочная часть которой с

В конце XIV — начале

Длинный упелянд характеризовался большой шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м.

Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные — из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.

Большое разнообразие представляли головные уборы этого периода: капюшон, шаперон — драпированный головной убор с длинными спускающимися концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без полей. Прически — длинные с локонами и короткие с челкой на лбу.

Женский костюм

Рис. 10

Период раннего средневековья. В женском костюме происходят те же изменения формы прямой широкой рубахи, что и в мужском костюме.

В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами, и верхнюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу рукавов.

В

Женское блио отличается от мужского своей длиной до пола. Боковые овальные разрезы шнуровались лентами для облегания груди и талии

Покрывала, распространенные в одежде ранних веков как головные уборы, исчезают. Женщины начинают носить длинные распущенные волосы или косы, перевитые парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком.

Обувь по форме и материалу напоминает мужскую.

Рис. 11

Период позднего средневековья. Удлиненные пропорции, легкие, изящные, уходящие ввысь линии готической архитектуры оказывают влияние на формы костюма позднего средневековья.

Два силуэта, на основе которых решался мужской костюм, характеризуют и женскую одежду. Но если прилегающий силуэт в мужской одежде подчеркивал ширину плеч и груди, сильные стройные ноги, то в женской, наоборот, — покатые узкие плечи, хрупкость, красоту молодой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина нижней части одежды значительно увеличивались за счет юбки клеш. В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: туника, котт, сюрко, плащ. Женское сюрко в начале периода

В

Динамичные треугольные формы, повторяясь в головном уборе, лифе, юбке, рукавах, составляют основу выразительности костюма. Длина лифа относится к длине юбки как 1:5, голова (с головным убором) к росту — 1:4,5.

Рис. 12

Как мужскому, так и женскому готическому костюму присуща искусственная вытянутость форм, в линиях сказывается общая стилевая особенность «готической кривой», фигура приобретает

В прямом свободном силуэте решались верхние платья покроя упелянд, появившиеся в

Для живописных портретов Яна ван Эйка, Роже ван дер Вейдена, Ганса Гольбейна характерно изображение женщин в платьях этого покроя. Упелянд косого кроя носили чаще с поясом, который подчеркивал высокую линию талии. Складки закладывали лучеобразно от центра талии переда.

В период готики прическа в женском костюме отступала на второй план, так как основной акцент делался на головной убор — чепцы различной формы, венцы, обручи.

Огромное внимание уделяется ювелирным украшениям — пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Драгоценные безделушки подчеркивают изысканность, изощренность бургундской моды: на пальцах до 20 колец, на груди — массивные цепи, в руке носовой платок с уголком — золотым сердечком. На шее — ожерелье из крошечных золотых сердечек и эмалевых слезок. К поясу прикреплены четки, зеркало, восковой амулет, позолоченный соколиный